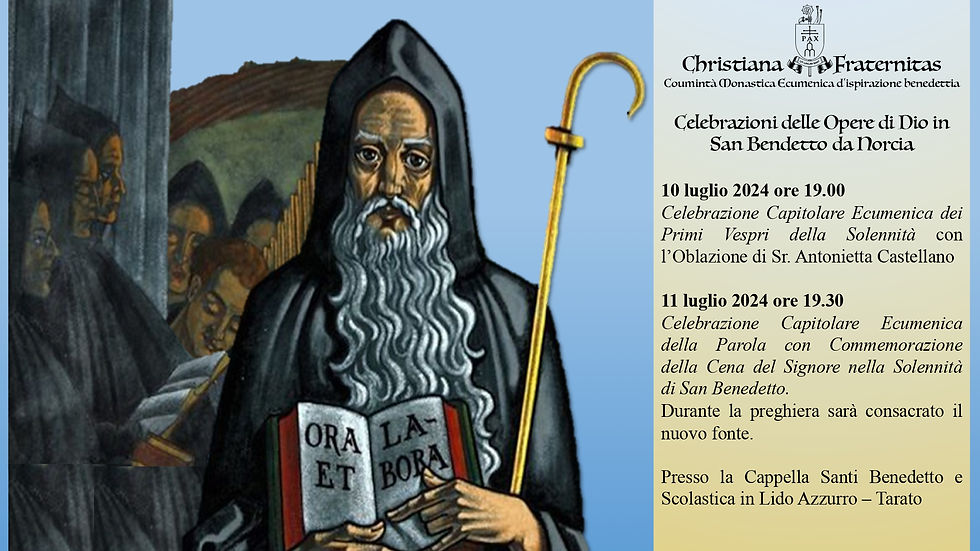

Solennità delle Opere di Dio in San Benedetto da Norcia alla Christiana Fraternitas

- Christiana Fraternitas

- 12 lug 2024

- Tempo di lettura: 12 min

"Il battesimo ricorda ai monaci la loro unione a Cristo e, in Cristo, ai fratelli; ed i monaci ricordano ai battezzati che la vita in Cristo è questione seria. Teologia battesimale e teologia monastica si intersecano reciprocamente e si illuminano a vicenda, perché vero battezzato è solo chi fa seriamente con Cristo e vero monaco è solo chi ha preso sul serio il suo battesimo". Sono alcune parole della predicazione che l'Abate dom Antonio Perrella ha tenuto per la solenità del Patrono d'Europa.

Due giorni di grazia, quest'anno, alla Christiana Fraternitas per la Solennità di San Benedetto con l'Oblazione secolare di sr. Antonietta Castellano e la benedizione del nuovo Fonte per la Casa di Preghiera. Le circostanze hanno favorito un approfondimento tematico sulla teologia battesimale e teologia monastica che l'Abate ha trattato nelle predicazioni nei due giorni di festa.

Mercoledì 10 luglio 2024 alle ore 19, presso la Cappella Santi Benedetto e Scolastica si è entrati nella solennità di San Benedetto con la Celebrazione Capitolare Ecumenica dei primi vespri. Sempre suggestivo e commovente l'apertura del reliquiario dove vengono conservati i frammenti dei resti mortali del Santo Abate Benedetto.

Durante la preghiera si è svolta l'Oblazione secolare di Sr. Antonietta Castellano. Qui sotto qualche foto.

Testo integrale dell'omelia del Reverendissimo Abate dom Antonio Perrella

in occasione dei primi vespri della Solennità di San Benedetto 2024

e dell'Oblazione secolare di Sr. Antonietta Castellano

Testo di riferimento Sir 50, 6-7

Carissimi fratelli e sorelle, Cari Amici ed Amiche,

Carissima Antonietta, che questa sera, nei primi vespri della solennità di San Benedetto, emetterai la professione della tua oblazione.

Apriamo con questa celebrazione due giorni di lode e di meditazione: di lode a Dio, che ha compiuto le sue meraviglie in Benedetto e continua a compierle nei suoi figli, e quindi anche in noi; e di meditazione perché per noi celebrare questa festa significa sempre raccogliere l’eredità del passato e rilanciarla nell’oggi, in ascolto della voce dello Spirito, che sempre parla alla sua Chiesa.

La breve lettura della Scrittura di questi primi vespri è tratta dal libro del Siracide e tesse l’elogio del sommo Sacerdote Simone, figlio di Onìa.

Il libro del Siracide è una rilettura della storia di Israele: una rilettura sapienziale però. Infatti, non basta raccontare i fatti del passato, occorre saperli rileggere, metterli assieme perché manifestino la logica di un cammino. Così ha fatto il popolo di Israele. La memoria è il privilegio di Israele. La memoria è importantissima perché si tratta della memoria in Dio e della memoria della fedeltà di Dio alla sua alleanza con gli uomini. Ma vi è anche una memoria dell’uomo e della sua fedeltà. La memoria allora è anche fedeltà di Israele a Dio. Nel Siracide Israele appare come il popolo rimasto fedele; il popolo di Israele vive nella memoria gli avvenimenti della sua storia: nulla è finito, nulla è scomparso, tutto, al contrario, è vivo, è presente. La storia di Israele non registra gli avvenimenti passati, tutto si fa presente nel ricordo. La storia diviene liturgia di lode a Dio che ha compiuto grandi meraviglie. La storia, dunque, è rivelazione più alta che la creazione. Certo, la bellezza della creazione rivela Dio, ma quanto più lo rivelano i santi. Ma come potrebbero rivelarlo se, a differenza della creazione, il tempo cancellasse la loro memoria? Siracide è superiore alla religiosità che prende spunto dalla creazione, perché è nell’uomo che Dio maggiormente si rivela. Così è stato per Israele, cosi per San Benedetto di cui oggi – appunto – celebriamo la memoria. Ogni uomo è più grande del mondo. Il mondo non può entrare in un rapporto con Dio, ma Dio è entrato in rapporto con Israele; e con lui ha stabilito un’alleanza.

Quella che noi celebriamo questa sera, quindi, è la festa della fedeltà ad una parola di amore. Dio l’ha pronunciata su Israele, su Simone figlio di Onìa, su Benedetto e, oggi, in modo particolare l’ha pronunciata su Antonietta.

Cara Antonietta, chi lo avrebbe detto che, alla tua età, il Signore e la vita potessero ancora sorprendere? E chi lo avrebbe detto che tu potessi sorprendere Dio? Sì, oggi siamo sorpresi noi, ma è sorpreso anche Dio.

Siamo sorpresi noi, perché ci accorgiamo che Dio chiama a tutte le ore. No, non sono diminuite le vocazioni! Ciò che è diminuito è la disponibilità ad ascoltare la voce di Dio ed a dirgli di sì. Poi, arriva una donna, con una lunga vita alle spalle, e ci mostra che Dio non si stanca di chiamare, non si stanca di bussare alla porta del nostro cuore.

Ed è sorpreso anche Dio, il quale scopre che la sua generosità nel chiamare non è invana. C’è ancora chi, sulla faccia della terra, ha il coraggio di mettersi in gioco e di scommettere la propria esistenza sulla sua parola e sulla fedeltà del suo amore.

Questa reciproca sorpresa può essere cantata con le parole del Siracide che abbiamo ascoltato nella lettura breve.

La stella del mattino, che dirada le nubi e risplende in mezzo ad esse, è proprio questa fedeltà di un amore che rende nuove tutte le cose. Diciamocelo con onestà: spesso, tutti viviamo trascinati dal flusso della nostra esistenza. Ci lasciamo trasportare dalla marea agitata delle nostre incombenze e, come automi, ci sforziamo di affrontare le giornate. Per quanto, nel profondo del nostro cuore, desideriamo che accada qualcosa di nuovo, alla fine ci ritroviamo a vivere – a qualunque età – come se avessimo già visto tutto, come se il meglio che ci possa capitare è che non accadano cose brutte. Oggi, ci ritroviamo tristemente ad essere felici, quando non accade nulla di nuovo. Ci sembra di sentire una voce sottile e persistente che ci suggerisce: speriamo che tutto prosegua nella norma e non accada nulla. Ci sembra di essere felici non se accade qualcosa di nuovo, ma se riusciamo indenni dal flusso della giornata.

Ma questo atteggiamento interiore, carissimi, poco ha a che fare con la vita della fede. Anzi! Sembra un atteggiamento piuttosto disperato.

L’arcobaleno che guizza dopo la tempesta è il ricordo che Dio sa rinnovare tutte le cose, che la sua fantasia nell’offrire possibilità all’umanità non si esaurisce. Se l’uomo vive come uno che abbia esaurito le forze, Dio no! Se l’umanità vive come se avesse davanti sé sempre e solo il peggio, per Dio non è così!

Quando il cuore si apre alle possibilità di Dio, alle possibilità infinite che Dio ci dona, allora soltanto l’arcobaleno guizza di colori sulla nostra vita.

Diamo possibilità a Dio, perché significherà dare possibilità a noi stessi!

Seguendo Gesù, le sorprese accadono. Anche quelle che ci spiazzano e ci lasciano inizialmente senza fiato; anche quelle che sembrano mettere in discussione i punti dove siamo arrivati e le certezze che abbiamo costruito. Dobbiamo imparare di nuovo a lasciarci sorprendere, a lasciarci stupire! Recuperare cioè quell’affidamento che l’infante mette in essere con i suoi genitori.

Oggi, questa sera, noi celebriamo lo stupore di Dio e dell’umanità!

«Grandi cose ha fatto per l’Onnipotente»: cantalo con gioia, cara sorella Antonietta!

E voi tutti, sorelle e fratelli cantate insieme con le parole ispirate:

«Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione; esse son rinnovate ogni mattina, grande è la sua fedeltà» (Lam 3, 22).

Giorno 11 luglio, Solennità di San Benedetto, alle ore 19.30 si è svolta la Celebrazione Capitolare Ecumenica della Parola con la Commemorazione della Cena del Signore e la benedizione del nuovo fonte. Qui sotto qualche foto.

Testo integrale dell'omelia del Reverendissimo Abate dom Antonio Perrella

in occasione della Solennità di San Benedetto 2024

e della benedizione del Fonte battesimale

Carissimi fratelli e sorelle,

cari amici ed amiche che vi unite alla nostra Comunità in questa solenne occasione.

La celebrazione delle opere di Dio nel nostro padre Benedetto, quest’anno, si colora di un elemento del tutto particolare: la benedizione del nuovo fonte battesimale.

La ragione per cui abbiamo avvertito il bisogno di dotare la nostra Casa di Preghiera un fonte è evidente nella natura stessa della nostra Comunità e nella specifica vocazione che essa ha ricevuto da Dio. Il battesimo, infatti, ha segnato l’inizio della nostra figliolanza divina, del nostro innesto vitale in Cristo, per il quale siamo figli nel Figlio, e della nostra incorporazione alla Chiesa. È sul battesimo che si radica ogni vocazione e ogni ministero nella Chiesa; ed è sempre il battesimo a ricordarci che vocazioni e ministeri non creano differenze e separazioni tra le persone, ma restano servizio per il bene dei fratelli e per l’unità del corpo di Cristo.

Oggi, quindi, dinanzi a noi abbiamo la grazia di due vocazioni che si intersecano e si arricchiscono a vicenda: la vocazione battesimale e la vocazione monastica così come Benedetto da Norcia l’ha vissuta e proposta.

Occorre, cioè, che noi riflettiamo su due fronti. Il primo è questo: cosa può dire la vocazione battesimale alla vita monastica; ma questo sarebbe incompleto se non ci ponessimo anche un’altra domanda: cosa può dire la vocazione monastica alla vita battesimale?

Spesso ci si ferma alla prima riflessione, come se solo i monaci dovessero ricordarsi del loro battesimo. Ma la seconda riflessione non è meno importante, perché i battezzati, oggi più che mai, hanno bisogno di recuperare il significato e l’essenza della dimensione consacratoria della loro vita battesimale, cioè hanno urgente bisogno di sapere che il loro battesimo è già una forma di consacrazione a Dio. Non esiste una vita battesimale a cui si aggiunge una vita consacrata; esiste piuttosto una vita battesimale, che è già vita consacrata e, per questo motivo, Dio dona alla Chiesa monaci e monache che ricordino a tutti la profezia della dedizione totale dell’esistenza, che vale per tutti, indistintamente. Un battezzato, che non viva in Cristo, per Cristo, con Cristo, semplicemente non vivrebbe il suo battesimo.

In una sintesi estrema possiamo dire che la Regola di San Benedetto contiene una vera e propria teologia battesimale. In fondo, per la Regola la vita monastica non è altro che la continuazione ed il radicamento della vita battesimale.

Infatti, il padre del monachesimo occidentale guarda al battesimo come l’inizio di una vita nuova, l’inizio di un cammino di conversione. È per questo che nella sua Regola il primo voto, che è il perno di tutta la Regola e della vita monastica stessa, è la conversatio morum, la conversione dei costumi. Carissimi, dagli antichi testi liturgici sappiamo che il catecumeno, prima di ricevere il battesimo, doveva rivolgersi ad occidente (il luogo del tramonto, delle tenebre, della morte e del peccato) e rinunciare a Satana ed al peccato. Solo dopo si rivolgeva ad oriente (il luogo dell’alba, del sorgere della luce, della vita e della grazia) per emettere la professione di fede. L’atto del girarsi a 180 gradi in greco si esprime con la parola metànoia, che viene poi tradotta con conversione. La conversione è un voltarsi dalla parte della morte alla parte della vita, dalla parte del peccato alla parte della grazia, dalla parte del diavolo alla parte di Cristo.

Sarebbe un’illusione ritenere che questo voltarsi, che questa conversione possa farsi una volta sola nella vita. La conversatio morum è piuttosto una scelta che deve essere rinnovata costantemente, talvolta – allo spuntare di ogni tentazione – persino più volte al giorno. La scelta per Cristo è una scelta di amore: o diventata concreta e dà origine ad un concreto stile di vita o semplicemente resta un’illusione, origine di ogni perversione religiosa.

Come nel battesimo così nella vita monastica il risultato, il frutto, la meta è una nuova vita, una rinascita: moriamo al peccato per rinascere alla grazia dei figli di Dio. Rinasciamo ad immagine di Cristo.

Due sono le vie predilette dalla Regola per questa rinascita: l’obbedienza e l’umiltà. Le due vie sono connesse: obbedisce l’umile, perché rimane in atteggiamento di discepolato; disobbedisce il superbo, perché presume di prendere il posto del maestro. Non a caso, la Regola inizia esattamente con la parola absculta-ascolta, che è tematicamente unita alla virtù dell’obbedienza ob-audire. Obbedire, infatti, significa prestare ascolto, tendere l’orecchio, nell’atteggiamento umile di chi sa di avere bisogno sempre di abbeverarsi alla fonte della sapienza del Maestro divino. Senza umiltà, non esiste alcuna obbedienza; così come la disobbedienza nasce dalla superbia e dall’arroganza del cuore. L’umiltà, poi, è un cammino di perfezione a cui è dedicato l’intero capitolo VII della Regola. Benedetto individua dodici gradi nella scala dell’umiltà. Tuttavia, su questa umiltà occorre dire una parola chiara, perché c’è in giro un perbenismo dell’umiltà, una finzione di umiltà. Essa non è una virtù di facciata. Oggi spesso pensano che le persone umili siano quelle timorose, magari quelle che non si scaldano mai, oppure quelle che sembrano formalmente corrette. Questa è un’umiltà pulciosa, di finzione, una maschera di umiltà. Si può essere arroganti nel cuore anche avendo un atteggiamento dimesso. L’umiltà vera è quella interiore, è quella di chi rimane in atteggiamento di ascolto. Una persona che non obietti mai nulla, ma che poi faccia sempre di testa sua, senza ascoltare consigli e persino ordini – se votata all’obbedienza – non è umile, per il solo fatto che non parla. È finta, menzognera, non umile. Benedetto scrive che «l’umiltà dovrebbe brillare dentro e dal cuore manifestarsi a tutti col proprio comportamento» (Regola 7,5). Questo è il dodicesimo gradino, il più alto e perfetto dell’umiltà.

L’umile ha sete di Dio e lo riconosce nel suo dovere di cristiano e di monaco, lo riconosce e lo venera nella voce dell’Abate, lo riconosce e lo serve nel bene prioritario della comunità, lo riconosce e lo adora nel servizio della lode, lo riconosce e lo adora nella promozione della propria comunità e della propria vocazione.

Sempre la Regola ci viene incontro: Tutti insieme siamo la comunità del Signore (2,20). Nessuno da solo è corpo di Cristo, nessuno da solo è Chiesa, nessuno da solo è monaco (anche se sembra una contraddizione in termi), nessuno da solo è Abbazia! Solo la comunità è la vera famiglia. È più importante anche della famiglia umana, della famiglia di sangue. Come nel battesimo siamo innestati in Cristo e incorporati alla Chiesa, che diventa lo spazio vitale della fede senza della quale la fede stessa non esiste e muore, così nella professione monastica siamo innestati nella consacrazione di Cristo e incorporati nella famiglia monastica, che diventa lo spazio vitale della vocazione e della consacrazione, senza della quale la consacrazione e la vocazione stesse non esistono e muoiono.

Sì, cari fratelli e sorelle, soprattutto miei cari monaci e monache, questa è la nostra famiglia, questa è la nostra Casa, perché solo qui – in questa Comunità a cui liberamente ci siamo legati con il voto della stabilitas – solo qui siamo quello che siamo chiamati ad essere. Senza questa Famiglia monastica, che è diventata la nostra prima Famiglia per grazia di Dio, noi cadiamo nella finzione del nostro essere, non siamo più quello che dovremmo essere.

In modo particolare, questo legame essenziale della nostra esistenza si rivela nella preghiera comune, nella preghiera corale. Se la Regola ci ricorda che nulla deve essere anteposto all’Opera di Dio (43,3), cioè nulla è più importante della preghiera dell’Officiatura divina, lo fa perché senza la preghiera ci manca la linfa vitale della nostra esistenza in Cristo. E questo vale non solo per i monaci, ma per tutti i battezzati. Un battezzato che non prega è destinato alla morte spirituale. Quante persone si illudono di essere credenti perché hanno un vago senso religioso e mai si fermano davanti a Gesù per parlare con lui e per permettere a Gesù di parlare al loro cuore? Solo con le ginocchia piegate davanti al Re dei re cresce e vive la fede dei battezzati, come solo con le ginocchia piegate davanti al Signore dei Signori cresce e vive la gioia della vita monastica.

Infine, cari fratelli e sorelle, la Regola di Benedetto ricorda un’altra verità fondamentale per la vita dei credenti e non solo dei monaci.

La vita di fede è disciplina. Nelle lettere di Paolo si trovano dei riferimenti alla vita di fede paragonata alle discipline sportive: si parla di allenamento, di corsa, di combattimento. Una visione pietistica e consolatoria della fede è comoda, ma è falsa. La fede richiede impegno, costanza. L’apostolo dirà: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho custodito la fede (2Tim 4,7). Una vita battesimale vera richiede disciplina e auto-disciplina. Le cose importanti della vita sono quelle per cui siamo disposti a fare sacrifici, a spendere impegno diuturno e non intermittente, a metterci anima, cuore, testa, braccia e portafoglio. La disciplina della fede e della vita monastica è, in qualche modo, la cartina al tornasole della verità della fede e della consacrazione. Se tutto pesa, se tutto diventa difficile, se tutto sembra impossibile della vita della fede e della vita monastica, allora stiamo giocando a fare i credenti ed i monaci. Come dice l’apostolo: Deus diligit ìlarem datorem – Dio ama chi dona con gioia. La gioia nel darsi e nello spendersi è un’arte difficile che va imparata attraverso l’esercizio alla rinuncia a se stessi per donare e donarsi.

Cari fratelli e sorelle, alla luce delle riflessioni che ho appena condiviso con voi, emerge con solare chiarezza quanto opportuno fosse avere nella nostra Cappella un fonte battesimale. Anche se non celebriamo battesimi, poiché non siamo una parrocchia ma un monastero, abbiamo bisogno di ricordare il nostro battesimo, senza del quale non saremmo nulla.

Il battesimo ricorda ai monaci la loro unione a Cristo e, in Cristo, ai fratelli; ed i monaci ricordano ai battezzati che la vita in Cristo è questione seria. Teologia battesimale e teologia monastica si intersecano reciprocamente e si illuminano a vicenda, perché vero battezzato è solo chi fa seriamente con Cristo e vero monaco è solo chi ha preso sul serio il suo battesimo. In tal senso oggi davanti a noi abbiamo San Benedetto da Norcia che ricordiamo come testimonianza concreta che tutto questo è possibile, non è solo un ideale ma un sentiero praticabile da coloro che hanno il coraggio, come lui, di dire il loro “si” a Dio con sentimenti di libertà ed abbandono.

È sempre nostalgico chiudere il reliquiario di San Benedetto. Sono poche le occasioni durante l'anno in cui i frammenti dei resti mortali del Santo vengono esposti: le feste di San Benedetto, l'anniversario di Fondazione della Comunità, l'anniversario di benedizione abbaziale dell'Abate, durante le professioni monastiche. Durante tutto l'anno invece il reliquiario rimane chiuso. Qui sotto il video della chiusura.

PAX

UT UNUM SINT

Commenti